留学からつながる学び(7)「専門ゼミナール・卒業論文」

2025年3月1日

担当教員:長島 怜央准教授

国際学部では、語学学習や留学だけでなく、広く国際学として括られる内容の学修をします。留学準備・留学生活や帰国後の国際学部での専門科目の受講を通じて、国際学部生はさまざまな問題関心を培っていきます。

そうした各自の問題関心に基づいて学生が主体的に学ぶ場が、いわゆるゼミ(演習)です。ゼミとは、学生が自らの研究テーマを探究する少人数の授業のことです。担当教員の専門分野や研究テーマに合わせてゼミのテーマが設定されており、学生は自身の問題関心に合ったゼミの履修を希望することができます。

国際学部ではゼミが必修となっており、3年次には「専門ゼミナール1」、4年次には「専門ゼミナール2」を履修します。4年次にはゼミに参加しながら、卒業論文(卒論)を作成します。卒業論文も必修科目として設定されており、4年生全員が取り組むものです。

担当教員:長島 怜央准教授

国際学部では、語学学習や留学だけでなく、広く国際学として括られる内容の学修をします。留学準備・留学生活や帰国後の国際学部での専門科目の受講を通じて、国際学部生はさまざまな問題関心を培っていきます。

そうした各自の問題関心に基づいて学生が主体的に学ぶ場が、いわゆるゼミ(演習)です。ゼミとは、学生が自らの研究テーマを探究する少人数の授業のことです。担当教員の専門分野や研究テーマに合わせてゼミのテーマが設定されており、学生は自身の問題関心に合ったゼミの履修を希望することができます。

国際学部ではゼミが必修となっており、3年次には「専門ゼミナール1」、4年次には「専門ゼミナール2」を履修します。4年次にはゼミに参加しながら、卒業論文(卒論)を作成します。卒業論文も必修科目として設定されており、4年生全員が取り組むものです。

3年次ゼミ「専門ゼミナール1」

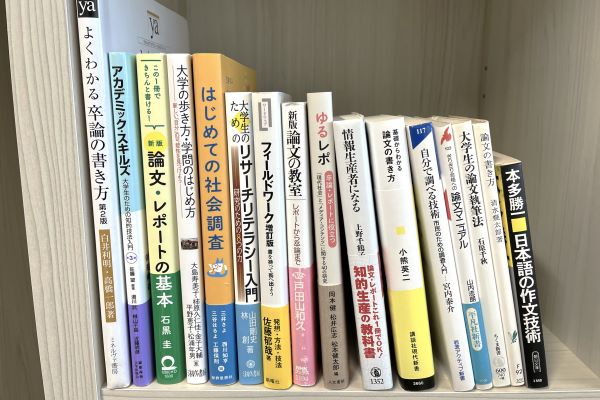

さまざまな書籍を使って調査方法や

論文作成方法について学びます

2年次の終わりにあるゼミ選考によって、3年次の所属ゼミが決まります。ゼミの内容はゼミごとに異なりますが、3年次ゼミで共通しているのは研究方法や論文作成について時間をかけて学ぶ点です。すべてのゼミ共通の教科書を用いて、情報の収集や整理、読解、データ分析などに関連した研究のために必要な能力を身につけます。

また、各ゼミのテーマに合わせて、論文や初学者向けの書籍などの文献の講読も行われます。ゼミによっては、グループでの研究活動やキャンパス外でのフィールドワークを行います。ただし、どのゼミでも最終的にはゼミ論文という形で成果をまとめます。

また、各ゼミのテーマに合わせて、論文や初学者向けの書籍などの文献の講読も行われます。ゼミによっては、グループでの研究活動やキャンパス外でのフィールドワークを行います。ただし、どのゼミでも最終的にはゼミ論文という形で成果をまとめます。

4年次ゼミ「専門ゼミナール2」と卒論

卒論最終発表会の様子

卒論作成が中心となる4年次ゼミも、選考によって振り分けられます。ゼミの教員による指導を受けながら、研究計画を練り上げ、研究を進めます。

前期は、各自の問題関心の明確化のためにレポートの作成や報告などを行います。そして、研究計画を作成し、先行研究を読み込んだり、調査を準備したりします。ゼミによっては、共通の文献を読んで、卒論作成の準備を進めます。

後期に入ると、10月初旬の中間発表会、12月末の卒論提出に向けて、慌ただしくなっていきます。中間発表会での所属ゼミ以外の教員や学生からの質問や助言によって、研究をさらに深めていきます。各ゼミでの個別指導では、問題設定やデータ収集などのさまざまな点において担当教員の助言を受けながら、卒論を執筆していきます。そして、12月末に卒論を提出し、1月末に卒論の最終発表会が開かれます。これまで多くの学生がそうした苦難を乗り越え、大学4年間の集大成として立派な卒論を仕上げてきました。

前期は、各自の問題関心の明確化のためにレポートの作成や報告などを行います。そして、研究計画を作成し、先行研究を読み込んだり、調査を準備したりします。ゼミによっては、共通の文献を読んで、卒論作成の準備を進めます。

後期に入ると、10月初旬の中間発表会、12月末の卒論提出に向けて、慌ただしくなっていきます。中間発表会での所属ゼミ以外の教員や学生からの質問や助言によって、研究をさらに深めていきます。各ゼミでの個別指導では、問題設定やデータ収集などのさまざまな点において担当教員の助言を受けながら、卒論を執筆していきます。そして、12月末に卒論を提出し、1月末に卒論の最終発表会が開かれます。これまで多くの学生がそうした苦難を乗り越え、大学4年間の集大成として立派な卒論を仕上げてきました。

専門ゼミ・卒論の意義

以上のように専門ゼミや卒論においては学生が主体的に学ぶことになっており、多くの時間と労力を必要とします。他の授業にも増して、授業以外でも自宅や図書館等で文献を読んだり、文章を書いたりすることになります。それだけ苦労してゼミの活動や論文作成に取り組む意義は何でしょうか。

意義としては、当然、自身の興味関心を満たすことや専門性を磨くことが挙げられます。卒論に打ち込んで、達成感を味わうこともできます。また、情報収集力・整理力、データ分析力、プレゼンテーション力など、研究に必要な能力は、じつは社会において汎用性の高いものでもあります。ゼミでは、他の学生と協力したり、教員の指導を受けたりといったコミュニケーション力も必要とされます。こうした専門ゼミや卒論作成で身につく力は、卒業後の仕事や地域での活動など社会のあらゆる場面で役に立つものです。

(国際学科)

意義としては、当然、自身の興味関心を満たすことや専門性を磨くことが挙げられます。卒論に打ち込んで、達成感を味わうこともできます。また、情報収集力・整理力、データ分析力、プレゼンテーション力など、研究に必要な能力は、じつは社会において汎用性の高いものでもあります。ゼミでは、他の学生と協力したり、教員の指導を受けたりといったコミュニケーション力も必要とされます。こうした専門ゼミや卒論作成で身につく力は、卒業後の仕事や地域での活動など社会のあらゆる場面で役に立つものです。

(国際学科)